面对劳动力短缺,企业该怎么办?

近年来,“民工荒”问题已引起广泛关注,我国的“劳动力短缺”问题究竟是短期现象还是长期问题?面对这种大局势,企业又有什么对策?笔者从人口学、经济学及管理学相结合的视角,试图解决上述出现的问题。

一、 2013-2050中国劳动力供给与需求

(一)2013-2050中国劳动力供给“红利时代”即将结束

劳动力的供给也称劳动供给,从宏观的角度讲,劳动力供给是一个国家或一个社会的劳动力供给总的状况,它受到劳动年龄人口和劳动参与率两方面因素的影响,所以为了较为准确预测未来劳动力供给,我们需要分析下劳动年龄人口和劳动参与率这两个变量。通过对参数的设定,我们可以看出,2013-2050年间,中国劳动力供给呈现出逐年递减的趋势,从2013年的77260万人下降到2050年间的58255万人。为了更加详细的分析劳动年龄人口及劳动参与率的变动, 我们将15 - 64岁人口划分为15 - 24岁、25 - 44岁及45 - 64岁三个年龄组进行分析。不同年龄段劳动适龄人口采用联合国人口司2010版数据,分年龄段劳动参与率结合前人相关研究成果(齐明珠,2011;王金营、蔺丽莉, 2008),对不同年龄段的劳动参与率进行假定,通过预测我们可以得出如下结论:

1.15-24岁劳动力供给迅猛下降,2050年的供给不到2013年的1/2

通过对参数的预测,我们得出15-24岁劳动力供给呈现出下降趋势,从2013年的11828万人下降到2050年的4969万人,其中2013年至2025年间,15-24岁劳动力供给从11828万人下降到6707万人,除个别年分

外每年都以大于2%的速度下降,2026-2050年间,15-24岁劳动力供给从6645万人下降到4969万人,除个别年分外每年都以1%左右的速度下降。

2.2022-2024年25-44岁劳动力供给迎来短暂的春天

通过对参数的预测,我们可以看出25-44岁劳动力供给呈现出小幅波动总体下降的趋势,从2013年的40195万人下降到2050年的27017万人,其中2013-2021年间,从40195万人下降到38207万人,每年约以1%的速度下降;2022-2024年间,从38254万人增加到38397万人,每年的增长率分别为0.12%、0.25%及0.12%;2025-2050年间,从38332万人下降到27017万人,每年约以1%的速度减少。

3.未来相对充分的劳动力供应寄希望在 45-64岁劳动力层面

通过参数的预测,我们可以看出, 45-64岁劳动力供给呈现出总体增加的趋势,从2013年的25238万人增加到2050年的26269万人,其中2030年迎来45-46岁劳动力供给的最高峰达到28545万人,在2013以前,劳动力每年呈现出增加的趋势;2013年之后开始有下降的趋势,但截至2050年,劳动力的供给依然大于2013年的供给。

(二) 劳动力需求预测

从宏观角度看, 劳动力需求是一个国家或一个社会对劳动力需求总的状况。影响劳动力需求的因素很多,但总需求的大小归根到底取决于经济增长。但经济增长并不意味着同等速度的就业增长,就业增长还取决于经济增长的就业弹性,或者说经济增长每变化一个百分点所对应的就业数量变化的百分比。即就业弹性系数=就业人数增长速度/经济增长速度。根据历年统计数据,我国的就业增长率和就业弹性总体呈下降趋势,表明经济发展过程中每创造一个增量的价值所需要的劳动增量变小了,这也表明经济增长中劳动含量逐渐下降,资本(包括物质资本和人力资本)的相对比重不断加大,劳动生产率不断提高,我国经济的资本密集程度逐渐增加,就业结构也随之改变。

劳动力需求预测是个比较复杂的模型,涉及到多种因素,其中多个自变量往往也都是需要预测或假定的变量,这是劳动力需求预测的基础和关键。自变量的预测和假定合前人相关研究成果(吕程,2012年),对GDP增长率及就业弹性系数及进行假设。通过预测,三大产业劳动力需求量表明:2013-2050年间,三大产业的劳动力需求量逐年递减,从2013年的76655万下降到2050年的66555万。为了更加详细的预测并分析劳动力的需求,我们分产业预测了劳动力的需求,具体结论如下:

1.第一产业劳动力需求量发生翻天覆地的变化,2050年的需求只有2013年的1/10左右

第一产业劳动力需求量预测表明:2013-2050年间,第一产业的劳动力需求量从2013年的24841万下降到2050年的2867万,其中2013-2025年间,从事第一产业的人数从2013年的23145万人下降到2025年的15280万人,每年下降的速度为4%左右;2026-2032年间,从14590万下降到10747万人,每年下降的速度为5%左右;2033-2038年间,从10153万下降到7432万,每年下降的速度为6%左右;2039-2043年间,从6943万人下降到5181万,每年下降的速度为7%左右;2044-2049年间,从4791万下降到3139万人,每年下降的速度为8%左右;2050年下降到24861万人,下降了9%。

2.第二产业劳动力需求量稳中略有增长

第二产业劳动力需求量预测表明:2013-2050年间,第二产业的劳动力需求量从2013年的23145万上升到2050年的24860万,其中2013-2018年间,从事第二产业的人数从2013年的23145万人增加到2025年的24072,每年增加的速度为1%左右;2019-2033年间,从24188万增加到24791万,每年增加的速度在0.1-0.5%之间,2034-2050年,从24802万增加到24861万,每年增加的速度很小且不断在缩小,到2050年增长几乎为0。

3.第三产业劳动力需求量前进不止

第三产业劳动力需求量预测表明:2013-2050年间,第三产业的劳动力需求量从2013年的28302万增加到2050年的34783万,其中2013-2015年间,从事第三产业的人数从2013年的28302万人增加到2015年的29209,每年增加的速度为2%左右;2016-2029年间,从29621万增加到33021万,每年增加的速度在1%之间,2030-2050年,从33176万增加到34783万,每年增加的速度为0.1-0.5%之间。

(三)我国未来劳动力供给与需求的主要矛盾

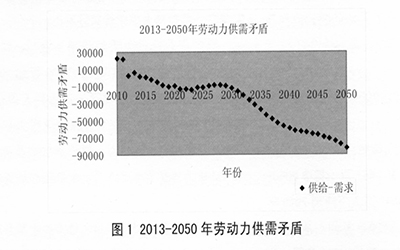

从当前至2015年间,中国的劳动力供需之间总体处于供大于求的状况,但这种状况稍显即逝,且在某些行业、产业已经出现“供不应求”的招工难问题。按照本文的预测方案,2016年之后中国的劳动力将出现需求大于供给的状况。总之,2013-2050年我国劳动力供需矛盾有如下特点:

1.整个“十二五”期间,劳动力供给充分,但区域性劳动力短缺依旧存在

根据前述对15~64岁劳动力供给和需求预测,可以计算出劳动力供给和需求之间的差异。总体来看,从目前一直到2015年整个“十二五”期间,我国每年都有新增的供给大于需求的15~64岁劳动力人口(见图1),2015年中国劳动力供给将达到最高数量,之后将出现需求大于供给的趋势,可见,“十二五”时期是我国利用劳动力人口红利战略机遇的重要阶段。虽然总体上劳动力供过于求的情况还比较突出,但是局部劳动力市场可能表现为供不应求。事实上,局部劳动力市场供不应求的矛盾已经开始显现。2003年春季开始,沿海部分地区开始出现招工难的情况。随后,这种现象开始由沿海经济发达地区向部分内陆省份蔓延,所涉及的对象也从技术工人逐渐波及普通工人。

2.2016年刘易斯拐点来临,劳动力趋向于无限供给的时代将一去不复返

从预测的劳动力供需情况看,从2016年起,劳动力市场将总体表现出供不应求的矛盾,除了2025-2030年间有小幅波动外,2016-2050年间,中国劳动力需求大于供给的矛盾将呈现出愈演愈烈的趋势,2020年中国劳动力供需矛盾的缺口将超过900万,2030年供需矛盾将达到1200万,2040年供需缺口将近6000万,2050年供需缺口将达到8000万。

3.劳动力供求的结构性矛盾将更加凸显

在本文讨论的时间内,劳动力供给的年龄结构和教育结构都将发生很大变化。在“十二五”期间,由于产业升级对劳动力素质的要求,在第一产业向二、三产业转移的阶段,就业压力表现非常明显,既有总供给过剩带来的失业,也有产业结构升级、区域产业转移带来的劳动力供给结构与需求结构失衡导致的劳动力供给不足,同时失业比例上升的问题,这会影响到经济的发展和社会的稳定。之后会出现新的问题,即年龄结构的失衡,需要年轻劳动力的行业或岗位将出现短缺。同时产业转移及经济增长方式的转变会对劳动力素质提出新的要求。

二、企业的因应之策

通过上述分析可以看出,我国劳动力供给结构性矛盾突出,未来15-24岁相对年轻的劳动力比重将迅猛下降,而45 -64岁的相对高龄劳动力比重将大幅度增加。对此,企业可以“开源截流(人才流失)”的策略:

(一)转变聘用策略,注重“源头渗入”

企业招聘决策组要基于自身的用人需求,但是对整个劳动力市场的供求变化的掌握将有助于企业制定实时实地的招聘政策,在劳动力短缺及劳动力供给结构性矛盾突出的状况下,企业可以转变招聘策略。从短期来看,人社部部长尹蔚民表示:未来5年,高校毕业生就业规模保持在年均700万左右,约占每年新进人力资源市场劳动力的一半;因此,在15-24岁这个未来供应量最少的劳动力层面,大(专)学生也是企业不容忽视的群体;因此,企业招聘应该注重“源头”的渗透,加强应届大(专)学毕业生的聘用。虽然,目前应届毕业生在就业观念尚存在一定的问题,但是企业应该从管理的规范性、人才发展的理念方面为应届毕业生提供适宜的平台;从长期来看,企业也可以将聘用的重点对象放在45-64岁劳动力人口;尤其是45-50岁这个年龄段,虽然可能存在技能落后、创新能力不足、精力不够充沛等因素,但是这一群体具有较为丰富的工作经验,相对年轻人来说,职业成熟度更高;企业可以通过岗位配置和职责的设计规划,提供适宜此类劳动力的工作岗位,不仅可以满足企业的生产经营需要,也能减少对年轻劳动力的依赖,缓解招聘压力和矛盾。

(二)渠道多样化,开发更多劳动力供应“源”

在劳动力短缺的背景下,企业除了传统的现场、网络、校园招聘等渠道,还可以通过以下三个渠道获取更多的劳动力:①建立劳动力储备基地,加强劳务协作关系。企业可以与所在地及劳动力输出地的劳动部门保持长期的联系,使劳动部门成为企业劳动力输出的基地。②订单办学、联合办学、冠名赞助等方式建立长期人力储备。企业可以与学校建立长期的合作关系,在大学生毕业半年或一年前就可以让学生到企业实习,让学生在正式工作前就融入企业的文化氛围及熟悉企业的业务。③与人力资源公司建立战略合作关系。通过建立战略合作关系,企业可以通过人力公司为他们推荐或招聘到理想的候选人。

(三)提升内部管理能力,降低流动率

企业应该根据本单位目前的劳动力(人力资源)年龄结构特征、学历专业结构特征等,从精神文化层面以及薪酬物质激励层面完善内部人力资源管理的机制。例如针对15-24岁年轻员工,应该以提供更多发展机会、提供更多交流沟通和文化娱乐活动,为员工打造具有“活力和激情”的工作体验;针对25-45岁员工层面,应该加强培训和职业发展规划的引导,在管理职责或角色方面提供更多机会;同时关注员工家庭和工作的平衡发展;而针对45岁以上的员工,应该加强员工的健康和养老关注、创新意识培养,提供学习和发展的机会同时,引导员工成为企业的内部教练,让经验成为他们的优势,在组织文化和专业知识的传承方面发挥更多的作用。

(四)开辟业务流程外包

彼德·德鲁克曾说过“把不懂的业务全部包出去,我们只做我们熟悉的!” “利润最大化,成本最小化”是现代企业运作的一条金科玉律,而通过外包,借用外部资源实现成本的最小化,就成为企业在竞争日益剧烈的市场环境下谋取竞争优势的重要手段。因此,通过业务流程外包,聚焦主营业务,通过专业的管理程序与服务,有效降管理成本、提高工作效率。

三、结束语

劳动力的短缺将会是未来中国企业必须面对的一个问题,要解决用这个问题,一方面就要求企业要改变原来的管理方式,进一步提升劳动力使用的水平,提高岗位的技术含量,尽量节省劳动力。另一方面企业要改变人力资源管理方法和转变理念,不能再用原来的方法招聘和管理员工。面对劳动力短缺对企业的不利影响,企业是该未雨绸缪,提前做好准备去解决这一问题了。